2025-02-26 15:28:58

唯物辩证法是马克思主义哲学的重要组成部分,相关书籍的出版是中国左翼文化运动的重要组成部分。除了《新青年》(如该刊1919年第六卷第五号是李大钊主编的“马克思主义研究专号”)《东方杂志》《民国日报·觉悟》等刊物刊载有关马克思主义介绍的文章外,书籍出版据笔者所及,早期书籍有1923年12月由商务印书馆出版的《马克思主义与唯物史观》(东方文库第二十五种),该书由四篇论文组成:范寿康述《马克思的唯物史观》,日本河上肇著、施存统译《马克思的理想及其实现的过程》,日本栉田民藏著、施存统译《唯物史观在马克思学上的位置》,化鲁译述《马克思主义的最近辩论》。现在无法考证鲁迅是在什么时候接触到唯物辩证法的,李江在《关于鲁迅在北京时期学习马列主义的线索与材料》文中说鲁迅对于马克思主义的了解来自《新青年》1919年“马克思主义研究专号”。不过,鲁迅更关注苏联文艺的现状与相关理论,如他从1924年10月开始,购买了多部介绍苏俄文学与艺术的著述,如《革命期の演剧と舞踊》《新俄文学之曙光期》《露国現代の思潮及文学》《新俄美术大観》等,这些书都侧重于文艺,与鲁迅文化追求相符合。这些无论怎样,他于1925年4月为任国桢翻译的《苏俄的文艺论战》作《〈苏俄的文艺论战〉前记》是一个标志性的事件,对于苏联文艺理论,鲁迅从阅读转向书写,该书侧重苏联文艺理论和政策的讨论,对于马克思唯物辩证法并不专门涉及。这年12月,由(上海)民智书局出版的胡汉民所著《唯物史观与伦理之研究》被社会广泛关注,到1927年5月,该书已出三版。《唯物史观与伦理之研究》由《唯物史观批评之批评》《中国哲学史之唯物的研究》《孟子与社会主义》《考茨基底伦理观与罗利亚底伦理观》《阶级与道德学说》《从经济的基础观察家族制度》等6篇文章组成。不过,鲁迅似未关注过此书。

1927—1928年,左翼文化人士聚拢上海,从日本留学回国的部分创造社、太阳社成员,以马克思主义的“革命文学”对当时中国文学进行批判,并对“五四”以来有影响的作家,如鲁迅、茅盾、叶圣陶等的文学成就予以否定。虽然之前阅读过苏联文艺理论相关著作,面对突如其来的批判,鲁迅开始还是茫然的。1928年春,鲁迅写信给任国桢希望介绍一些书,以便找些马列主义关于文艺的论述看看,从理论上加深认识,应对围攻进行比较有把握的战斗。鲁迅由此开始阅读并翻译介绍苏联马克思文艺理论,其最显著的工作就是与冯雪峰等人合作“科学的艺术论丛书”的翻译工作。

鲁迅在北京时间就关注苏联文艺及马克思主义文艺理论,1927年他到达上海后,开始大量购入并阅读苏联马克思主义文艺理论的书籍,以了解这个新兴无产阶级国家的文化发展及其理论。1928年,为应“革命文学”的论争,鲁迅开始购入了相当的唯物辩证法类书籍。从《鲁迅日记·书帐》来看,1928年到1930年鲁迅购入的相关书大致有:《史的唯物論》《唯物論と弁証法の根本概念》《弁証法と其方法》《唯物史観解说》《唯物的歴史理論》《史的唯物論略解》《弁証的唯物論入門》《レーニンの弁証法》《芸术と唯物史観》《史的唯物論(上)》《芸术の唯物史観的解釈》《唯物史観入門》以及辩证法杂书四本(以上为1928年);《唯物史観研究》《弁証法と自然科学》《唯物史観序説》《史的唯物論及例証》《唯物史観》《史的唯物論ヨリ見タル文学》《史的唯物論》《近代唯物論史》以及《弁証法》等二本(以上为1929年);《レニンと哲学》《レニン主义と哲学》《弁証法と自然科学》《唯物史観序説》《自然科学と弁証法(下)》《史的唯物論入門》《戦闘的唯物論》《機械論と唯物論》(以上为1930年)基本为日文著作。唯物辨证法给鲁迅以一个新观察世界的方法,他说“以史底惟物论批评文艺的书,我也曾看了一点,以为那是极直捷爽快的,有许多昧暧难解的问题,都可说明。”并由此认为,那些在“革命文学”论争中批判他的人“自己又不懂,弄得一榻胡涂”。

1931年,鲁迅在《〈铁流〉编校后记》中写道:“去年上半年,是左翼文学尚未很遭迫压的时候,许多书店为了在表面上显示自己的前进起见,大概都愿意印几本这一类的书;即使未必实在收稿罢,但也极力要发一个将要出版的书名的广告。这一种风气,竟也打动了一向专出碑版书画的神州国光社,肯出一种收罗新俄文艺作品的丛书了”。从目前所见的文献来看,至少在1927-1930年间,左翼文学及其马克思主义文艺和哲学理论的出版是很繁盛的,鲁迅与冯雪峰等人合作的、介绍苏联马克思文艺理论的丛书“科学的艺术论丛书”也是在此期间出版的。同样,关于马克思主义理论的各种著作的出版也同样是繁盛的,其中马克思主义哲学的重要组成部分唯物辩证法类书籍,据笔者所见,四年间出版的此类书籍列举如下:

书名 | 著者、译者 | 出版发行机构 | 出版年月 | 页数 |

辩证法的唯物论 | (日)堺利彦著,吕一鸣译 | 北新书局 | 1927.4 | 50页 |

辩证法唯物论 | (德)狄慈根著、柯柏年译 | 上海联合书店 | 1929.9 1930.5二版 | 184页 |

唯物史观的文学论 | (法)伊科维兹(Marc Ickowicz),樊仲云译 | 新生命书局 | 1930.2 | 248页 |

战斗唯物论 | (俄)朴列寒诺夫著,杜畏之译 | 神州国光社 | 1930.6 | 194页 |

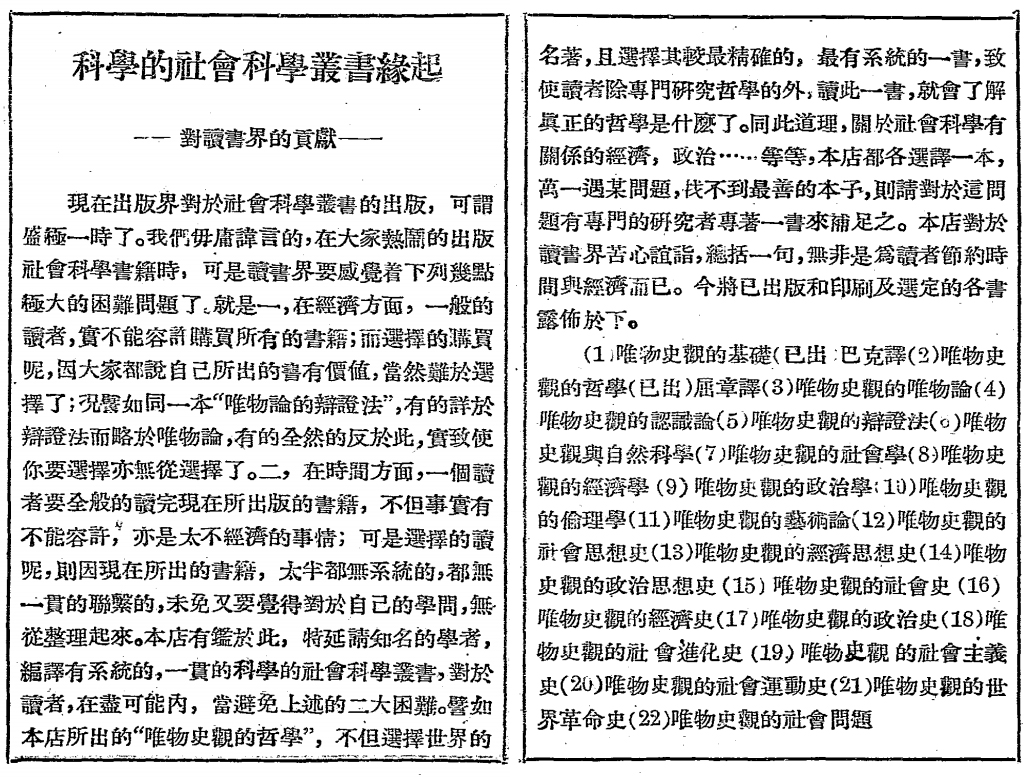

这31种书,涉及近20家出版机构,这些出版机构基本都设在上海,甚至包括了“一向专出碑版书画的神州国光社”。从这个表格我们可以看到,神州国光社除了策划出版“现代文艺丛书”外,还策划有介绍马克思主义理论的“社会科学名著丛刊”。此外,乐华图书公司有新社会科学丛书,泰东图书局有马克斯研究丛书等。目前无法确切统计这四年出版这类书籍的全部书目,但据已经看到的资料,推测其数量在50种以上之间。例如在上海平凡书局所出版的《史的唯物论》(上下册)书末广告中,该社出版的“马克思学体系”丛书中还列了《史的唯物论的例证》(上下册)、《辨证法》《辨证的唯物论》《马克思世界观》四种。上海辛垦书店在《在历史观中底唯心主义与唯物主义》书末刊载了该书店出版的、任白戈翻译的两种著作:德波林著《唯物辩证法》和李阿萨诺夫编《史的唯物论》的广告介绍。明日书店在1930年9月再版的《唯物史观的基础》书末刊载了《科学的社会科学丛书缘起——对读书界的贡献》一文,其中写道:“现在出版界对于社会科学丛书的出版,可谓盛极一时了……可是读书界要感觉着下列几点极大的困难问题了。就是一,在经济方面,一般读者,实不能容许购买所有的书籍——譬如同一本‘唯物论的辩证法’,有的详于辩证法而略于唯物论,有点全然反于此……。二,在时间方面,一个读者要全般读完现在所出版的书籍,不但事实有不能容许……。本店有鉴于此,特延请知名的学者,编译有系统的,一贯的科学的社会科学丛书,对于读者,在尽可能内,当避免上述的二大困难。”之后文中列举了该丛书22种书目,这些书都是围绕着“唯物史观”这个关键视角而展开的,如《唯物史观的政治学》《唯物史观的艺术论》《唯物史观的社会进化史》等等。而该社出版的《唯物史观的哲学》《唯物史观的基础》两种都在初版半年左右再版的,可见该书店发布此文的底气所在。该书店在1930年7月出版的列宁名著《唯物论与经验批判论》时,竟同时推出精、典、报三种装帧,这也从一个侧面说明了在1927-1930年间上海出版马克思主义书籍的繁盛,以及这类书的读者的庞大。

不独中文书籍出版,这一时期刊物介绍、讨论、运用唯物辩证法的文章也很多,如彭康 《思维与存在:辩证法的唯物论》(《文化批判》1928年第3期),Lunacharsky A.作、代青译《唯物论者的文化观》(《北新》1929年第3卷第22期),达林作、岳柏译《唯物论与唯心论》(《乐群》1930 年第3卷 第13期),庄心在作《政治思想与政治制度:唯物论辩证法的研究》(《世界月刊》1930年第5卷第1-2期),安德曼作、余慕陶史译《史的唯物论与一元的唯物论之比较》(《展开》1930年第1-2期)等。

国民党当局在1927年12月颁布《新出图书呈缴条例》以加强对革命出版物的查禁,但没法阻止当时中国民众对马克思主义理论书籍刊物的需求。1927-1930年间,唯物辩证法类中文著作的不断出版与大量销售,使马克思主义唯物辩证法理论在中国广泛传播的同时,也培养了一批中国左翼文化发展的中坚支持者。在中国共产党宣传部文化工作委员会的领导下,中国社会科学家联盟(简称社联)于1930年5月20日成立,本文所涉及的著译者熊得山、杜国庠、柯柏年等都出席了成立大会。辩证唯物主义书籍以及其他马克思主义理论书籍出版的繁盛,带来了更多的社会需求。1930年冬,随着学习社会科学的青年日益增多,中国社会科学研究会(简称社研)应需成立。社联的杜国庠、潘梓年、熊得山等都参加指导社研的工作。社研下设大学支部和街道支部,主要任务是组织进步青年学习和研究马克思列宁主义基础知识,为党培养有一定马列主义水平的干部。

发轫于1920年后期上海的左翼文化运动,其肇始因素有很多。主要是首先是苏联革命的成功,使中国人看到了希望,由此当时先进知识分子对指导苏联革命的马克思主义思想产生了兴趣,有人明确提出:“……要破坏,需要社会科学;要建设,仍需要社会科学。……所以,我们觉得要救中国,社会科学比技术科学重要得多。”其次是1920年代大量中国人士到苏联考察和留学,使中国人对苏联有了更为深入地了解。第三是苏联第一个五年计划提前完成,此正与当时资本主义国家的经济危机相对照,引起了中国知识界的社会主义思潮。第四是1927年后,先进的知识分子前往上海,他们创办报刊和出版机构,促使了上海出版业的进一步发展。由此,在中国共产党的领导和推动下,出现了以上海为中心的介绍马克思主义哲学思想和社会主义思想书籍出版热潮,当时报刊也纷纷刊载相关文章,这进一步扩展了马克思主义在中国的普及,为左翼文化运动的哲学、社科和文艺理论发展奠定了基础。在国民党当局日益严重的压迫下,唯物辩证法类书籍在1930年以后仍持续出版,继续为读者提供精神思想资源。1930年在谈苏联作家法捷耶夫的长篇小说《毁灭》时,鲁迅写道:“倘要十分了解,恐怕就非实际的革命者不可。至少,是懂些革命的意义,于社会有广泛的了解,更至少,则非研究唯物的文学史和文艺理论不可了。”

上海鲁迅纪念馆 李 浩

(本文为节选,原文刊载《上海鲁迅研究》2024年第3期)