2024-09-29 16:11:42

歌德(Johann Wolfgang Von Goethe,1749—1832),德国诗人、作家、学者。他在文学和生物学方面都有重要贡献。著作颇丰,代表作有小说《少年维特之烦恼》、诗剧《浮士德》、自传《诗与真》等。

鲁迅早年在《坟·人之历史》一文中曾经简要介绍过歌德(鲁迅又译作瞿提)在生物研究方面的学说。鲁迅在引述生物界对进化线索的发现时,以歌德所著《植物形态学》为依据,证明其时研究者从自然界直接寻找进化的依据。

在《摩罗诗力说》中鲁迅曾称歌德为“日耳曼诗宗”,提到他对迦黎陀娑、拜伦等人著作的评价,并将拜伦的诗剧《曼弗雷特》比为歌德的《浮士德》。在《华德保粹优劣论》《奔流•编校后记》《浮士德与城•后记》等文中也谈到歌德及其著作。

1928年鲁迅在《〈奔流〉编校后记》中还写道:拉旧来帮新,结果往往只差一个名目,拖《红楼梦》来附会十九世纪式的恋爱,所造成的还是宝玉,不过他的姓名是“少年威德”。鲁迅说少年威德(即《少年维特之烦恼》中的主人公)经历的是“十九世纪式的恋爱”,与生长在中国封建贵族之家的宝玉是完全不同的两类人物,不能将两者混为一谈。

1928年在《思想·山水·人物》题记中,鲁迅还写道:我自己,倒以为瞿提所说,自由和平等不能并求,也不能并得的话,更有见地,所以人们只得先取其一的。

鲁迅与歌德在看待人的主体性问题上态度是一致的,都赞同将人作为世界的主体,而不是神。歌德在“狂飙突进”时期根据古希腊神话创作的《普罗米修斯》这首诗歌中,将本为天神的普罗米修斯试作人的代表,张扬人的尊严与勇气,实际上是借普罗米修斯之口嘲笑教会与权贵。在《浮士德》中也贯穿着这种人之主体的精神,其结局象征着歌德对人类寄予的无限期望和肯定。而鲁迅借文学实现的是在荒芜中发掘希望,唤醒沉睡的“人”,主张“立人”思想,这对中华民族而言是一种启蒙式的创建,立人而后才可以兴邦。

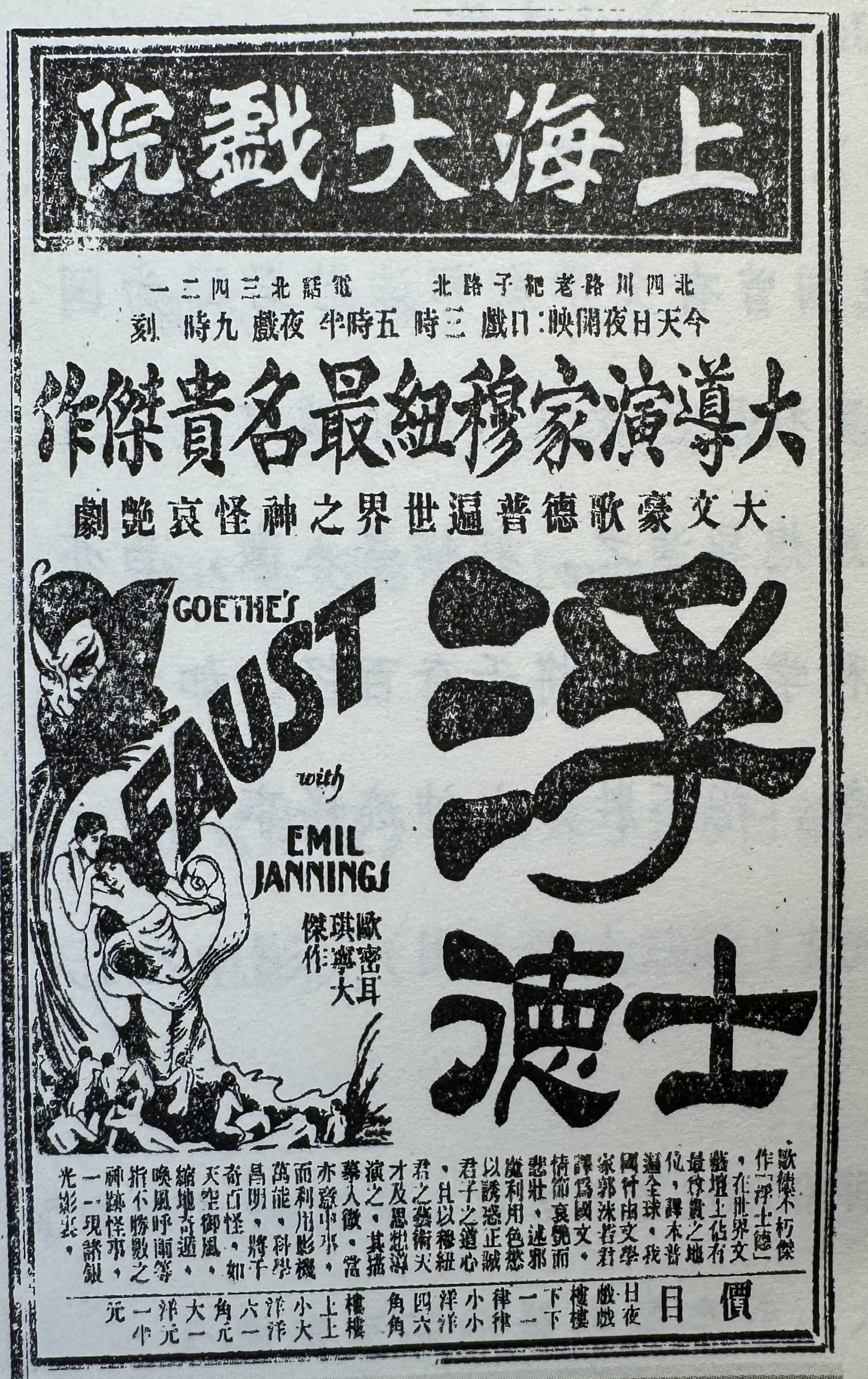

《申报》1929年3月8日《浮士德》电影广告

1929年3月8日,鲁迅“夜邀柔石、真吾、方仁、三弟及广平往ISIS电影馆观《Faust》”,ISIS即上海北四川路上海大戏院,《Faust》即德国乌发电影公司出品的根据歌德名作改编的电影《浮士德》。